石缘福至,文脉长存

2025-10-28 13:44 中国新质生产力网核心提示: 2025年10月25日上午,我们循着大汶口文化的千年脉络,走进了堡头村——这片孕育了远古文明的土地,亦是汶河文学小组暨《汶河浪花》编辑部旧址、青年书店创始人岩峰先生的老家。

齐欣(右一)、岩峰(左二)、董传元(左一)与刘福存先生及夫人

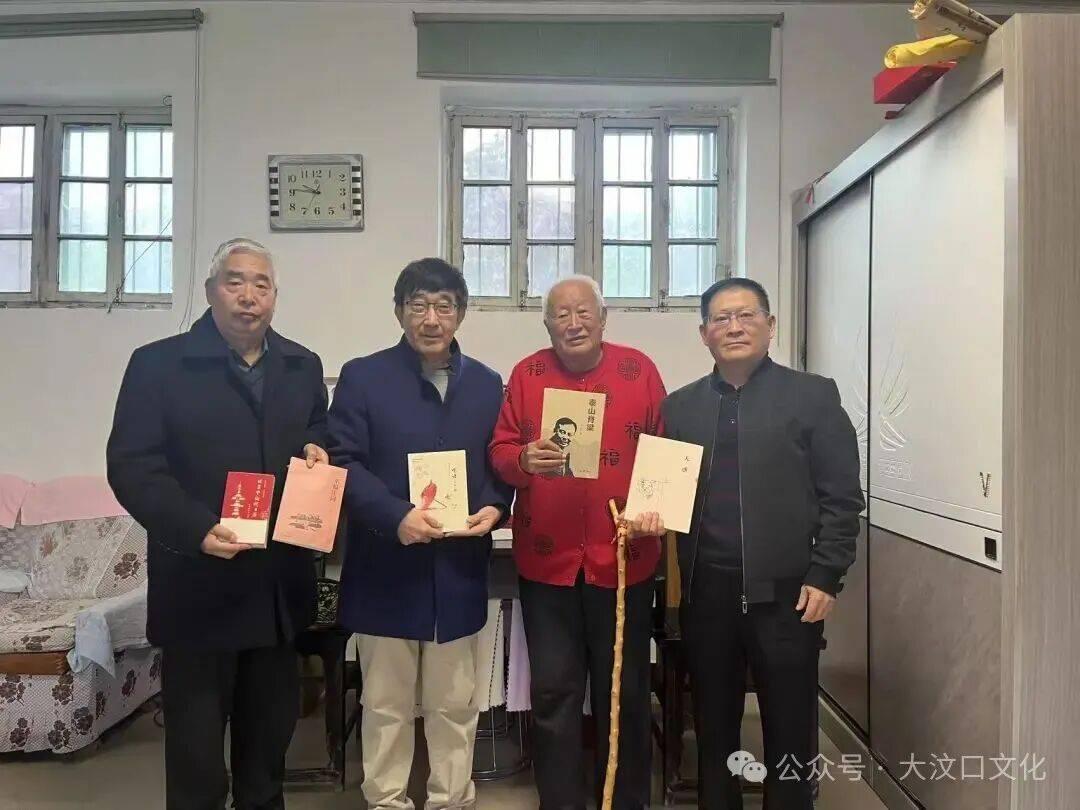

霜序临秋,汶水涵清,带着成熟的温润与厚重,漫过宁阳磁窑镇的田野。2025年10月25日上午,我们循着大汶口文化的千年脉络,走进了堡头村——这片孕育了远古文明的土地,亦是汶河文学小组暨《汶河浪花》编辑部旧址、青年书店创始人岩峰先生的老家。此次同行的,有青年书店原经理、诗人岩峰,泰安市作家协会常务副主席、泰山文学院院长齐欣,还有泰安市工业推进办员工、《平原炊烟》微信平台主编、作家沈传法先生,我们四人怀着共同的敬意,只为拜访一位与“福”结缘半生、为青年书店与汶河文学事业倾注心血的老者:刘福存先生。四十年光阴流转,青年书店的灯光依旧在记忆中明亮,此次登门,正是为纪念这家书店成立四十周年,而刘福存先生,既是岩峰的老师与同乡,更是当年书店最核心的创立发起者与支持者。因这些年我倾心研究大汶口文化,推进大汶口文化银龄、青英、蓓蕾代际传承工程,对此行更是充满期待。

董传元(左一)、沈传法(左二)、齐欣(右一)和刘福存先生

我与刘福存先生的渊源,始于上世纪八十年代初期。彼时我与岩峰兄因共同创办汶河文学小组、编纂《汶河浪花》相识相知,怀揣着对文学的热忱与对地方文化的热爱,我们常一同寻访乡贤、请教问题。岩峰多次提及他的老师兼同乡——时任齐海联中校长的刘福存先生,赞其学识渊博、热心文化。后来我们专程登门拜访请教,先生毫无名校校长的架子,待人热忱通透,听闻我们的文学理想与文化追求,当即给予莫大鼓励,还在自己家中设宴款待。几碟地道家常小菜,一壶温热的本地老酒,席间先生谈教育、论文化、话家乡,言辞恳切,目光灼热,那份跨越辈分的惺惺相惜与殷切关怀,至今想来仍暖意融融。那份质朴纯粹的情谊,如同汶水般绵长,在岁月中沉淀为愈发珍贵的记忆。

董传元(左)与刘福存先生(右)

彼时先生身为齐海联中校长,深知书籍对乡村青年的意义,更理解文学小组与刊物对地方文化传承的价值。在我们筹备青年书店的过程中,他倾尽全力提供支持,从筹措资金到寻觅场地,从挑选书籍到联络读者,事事亲力亲为、毫无保留,让墨香在那个物质匮乏的年代,冲破束缚浸润了无数年轻的心灵。四十载风雨兼程,书店从两间简陋铺面成长为泰安文学爱好者的“文化港湾”,不仅启蒙了无数少年的文学情怀,更让大汶口成为辐射周边乃至全国的文学活动中心;而汶河文学小组与《汶河浪花》也早已成为地域文化的重要印记,这一切都离不开刘福存先生当年的远见与扶持。先生的善举,如大汶口遗址的陶器纹路,深深镌刻在岁月长河里,成为不可磨灭的印记。

董传元(左一)、岩峰(左二)、齐欣(右一)和刘福存先生

堡头村的街巷古朴静谧,虽是水泥路却散发着远古文明的气息。在堡头遗址东面,远远望见一处寻常院落,一棵香椿树矗立在屋山头,虽染秋霜却依旧散发着浓浓的香气。推门而入,便见一位老者立于院中,身着一件朱红色汉服,衣襟上绣着饱满的“福”字,在秋日的天光下格外醒目。满头银发如霜雪般整齐梳理,却丝毫不显老态,反倒衬得那张布满皱纹的脸庞红光满面,眼神清亮如孩童,笑声爽朗如钟鸣。这便是八十九岁的刘福存先生,一位被中央到地方媒体多次寻访的大汶口文化学者,一眼望去,便知是福寿绵长的有福之人。

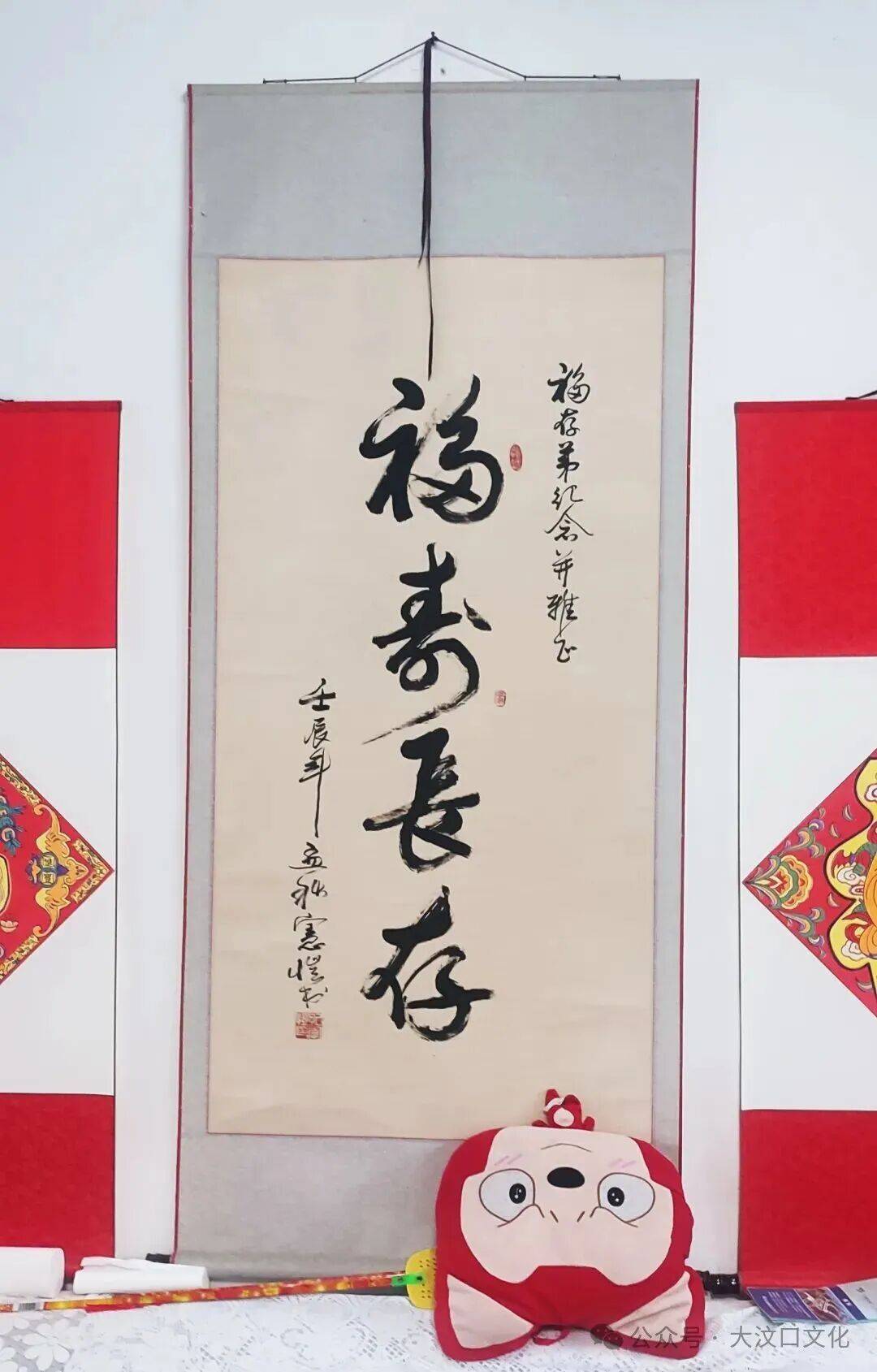

庭院里的草木错落有致,虽经秋露洗礼,却愈发显得坚韧挺拔。先生热情地邀我们进屋,屋内陈设简洁雅致,最引人注目的,是墙上悬挂的一幅书法作品——“福寿长存”四个大字,笔力遒劲,墨色饱满,宛如流动的生命韵律。“你们看,这四个字首尾正是我的名字。”先生指着书法,语气中带着几分自得与欣慰。话音刚落,他又转身从书房取出一块奇石,小心地放在桌上。那石头通体圆润,带着海边鹅卵石特有的温润光泽,石面上镌刻的四个字赫然入目:福寿长存。

“当年去青岛开会,本想捡些鹅卵石回来赏玩,没成想在海边一低头,就撞见了它。”先生的目光温柔地拂过奇石,仿佛在凝视一位老友,“这石与我有缘,冥冥之中,像是上天的馈赠。”我们四人凑近细看,那四字天然天成,笔画疏密有致,仿佛经岁月精雕细琢,却又带着大自然的鬼斧神工。石之坚韧,字之吉祥,人与石的相遇,竟这般妙不可言。这“福寿长存”,既是奇石的写照,亦是先生人生的注脚,更是岁月对坚守者的馈赠。

先生端坐于木椅上,谈及大汶口文化,眼中立刻闪烁起光芒。从遗址发掘的陶器、玉器,到远古先民的生活习俗、文明成就,他娓娓道来,条理清晰,那些沉睡千年的历史,在他口中变得鲜活生动。身为研究传播大汶口文化的先行者,他耗费半生心血,整理文献、实地考察、宣讲普及,让这片土地上的远古文明,跨越时空阻隔,被更多人知晓与珍视。

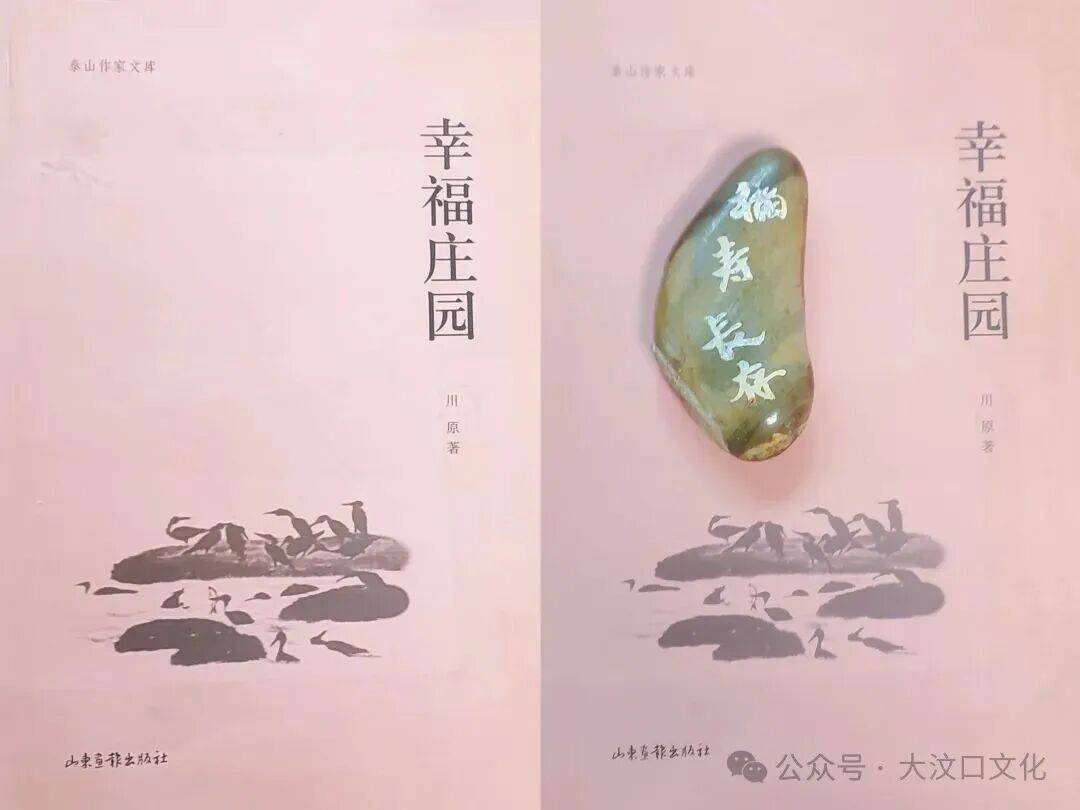

座谈现场,岩峰首先向刘福存先生致以诚挚谢意,详细汇报了汶河文学小组、青年书店的发展成就,以及10月18日纪念座谈会的举办情况,并赠送个人诗集《呓语》。齐欣回顾了先生对青年书店的鼎力支持,赠送个人著作《泰山脊梁》《天惑》,向其深耕大汶口文化研究的执着精神致敬。我亦起身从行囊中取出我的著作《幸福庄园》,双手递到先生面前:“刘校长,四十多年前您在家中设宴款待我和岩峰,还全力支持我们创办文学小组与书店,那份情谊与扶持,我始终铭记于心。这本书送给您,书名藏‘福’,祝您在自己的幸福庄园里,福寿长存。”先生接过书籍,仔细摩挲着封面,脸上露出欣慰的笑容:“好,好,‘福’字有缘,这本书我收下了。四十多年了,你们还记着当年的事,还在为文化传承奔走,真好!”

董传元(左一)、岩峰(左二)、齐欣(右一)和刘福存先生

谈话间,我率先谈及大汶口文化作为中华文明起源的历史意义,引发大家对文化传承的深入探讨。岩峰结合书店发展历程,分享了文化坚守与地域文明共生的实践感悟。先生静静聆听,不时点头附和,言语间满是对青年书店四十年成就的欣慰,对大汶口文化传承的期许。他说,当年支持你们办文学小组、开书店,就是想让附近的年轻人多读书、读好书,了解家乡的文化,也看看外面的世界,如今看到这么多人为文化传承奔走,看到书店的精神得以延续,便是他最大的满足。提及当年家中设宴的往事,先生笑着回忆:“那时候条件有限,没什么好东西招待,你们不嫌弃,还和我聊得投机,我就知道你们是真心爱文化、爱家乡。”

岩峰(左)与刘福存先生(右)

阳光透过窗棂,洒在先生的银发上,折射出温暖的光晕。屋内的“福寿长存”书法与奇石遥遥相对,仿佛在诉说着一段跨越岁月的缘分。先生的人生,恰如这四个字一般,有福相伴,有寿绵长。他以校长之职,播撒知识的种子;以学者之姿,传承文明的薪火;以乡贤之德,扶持后辈成长,八十九载春秋,他与文化结缘,与善良相伴,与福气相依,活成了人人羡慕的模样。

齐欣(左)与刘福存先生(右)

不知不觉间,日已近午,我们起身告辞,还要赶赴大汶口镇太平街村的青年书店故址继续探访。先生执意送我们到门口,挥手道别时,那件红色的汉服在秋日阳光下格外耀眼。回望这座寻常的院落,心中满是感动与敬意。堡头村的土地上,大汶口文化的文脉绵延千年,而刘福存先生,便是这文脉中鲜活的一笔,他用一生的坚守与热爱,让文化传承有了温度,让福寿之意有了深度。

归途上,秋风拂面,带着汶水的清润与草木的芬芳。手中仿佛还残留着赠书时的暖意,心中则萦绕着“福寿长存”四个字。那奇石的缘分,那书法的寓意,那先生的笑容,还有四十年前席间的温情,都已深深印在脑海中。青年书店的四十年,是一段文化传播的佳话;刘福存先生的八十九载,是一部福寿绵长的传奇。而这份与“福”相关的缘分,这份对文化的坚守,必将如大汶口文化一般,跨越岁月,生生不息,长存于世,在新时代的征程上,继续启迪后人,为地域文化的繁荣发展书写新的篇章。