家国同脉:解码中华文明的传承基因 ——家庭文化专家王好凤对话大汶口文化守护者周广华

2025-10-13 10:00 中国新质生产力网核心提示: 从教育领域的深耕者,转变为周文化、周公思想与家谱文化的传承者,周广华将自家院落改造成周氏家谱工作室与图书家谱馆,收藏万余册书刊、两千多本谱版资料;联动河南、陕西等17省周氏宗亲编修家谱,让“不分高低贵贱,男女老少一律入谱”的理念融入新时代;更助力筹建全国…

在大汶口文化的发祥地——泰安大汶口镇,一场关乎家文化溯源与文明传承的对话,正伴着金秋的意蕴徐徐展开。从泛黄家谱的字辈排序到斑驳奖状的精神印记,从元圣周公的礼乐思想到当代非遗博物馆的创新实践,文化传承者以坚守为基、以创新为翼,让千年文明在新时代焕发生机。

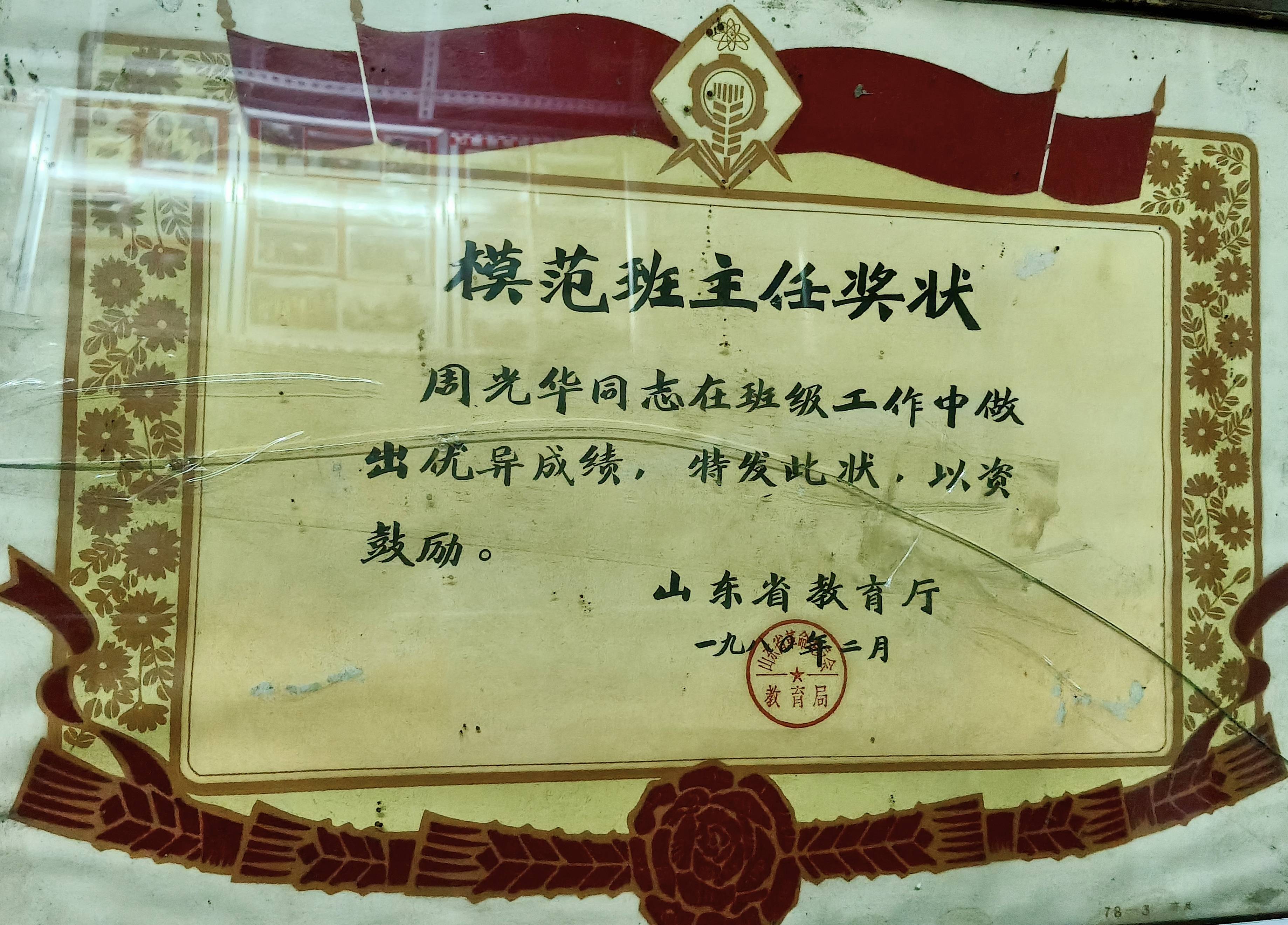

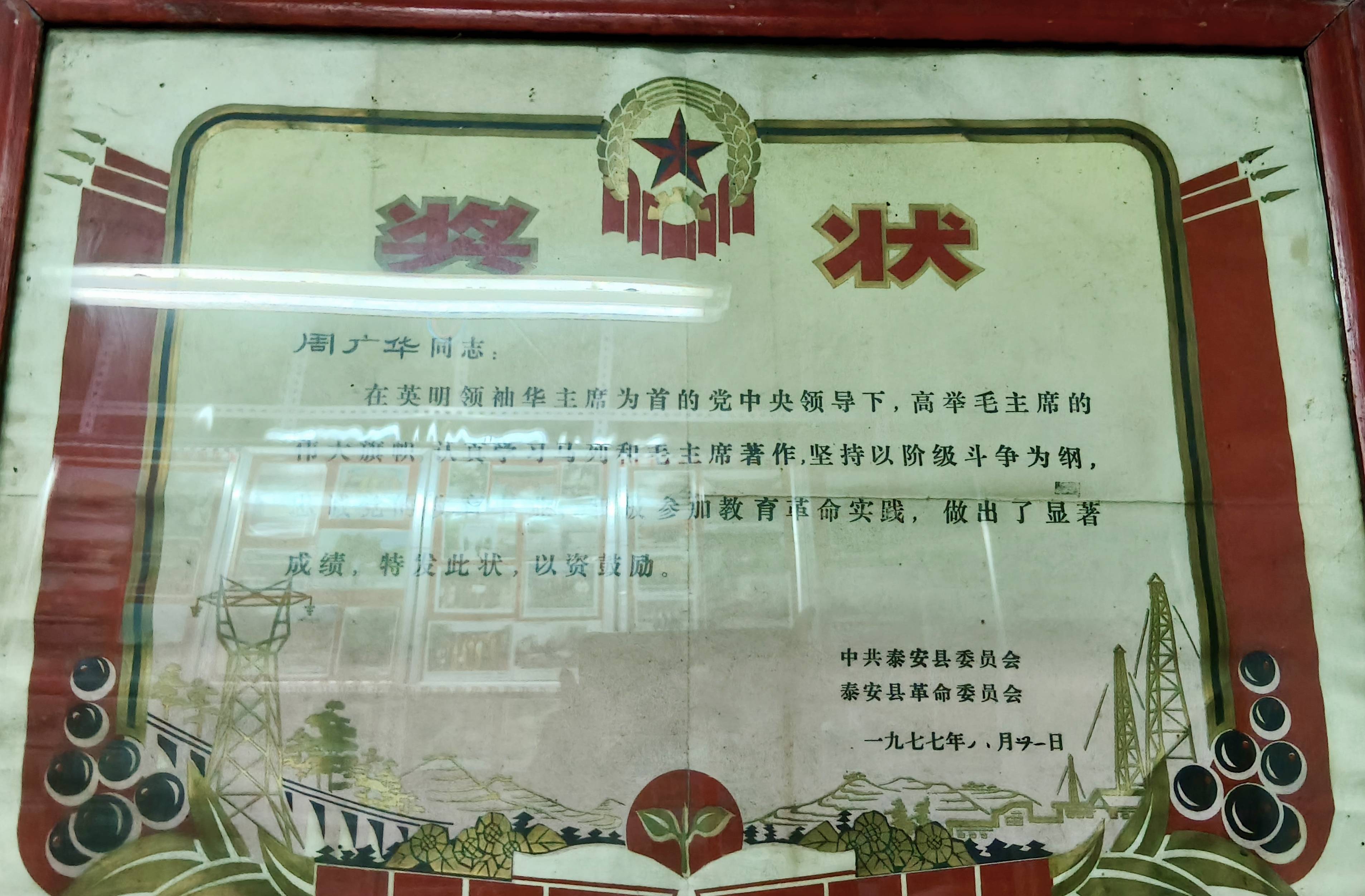

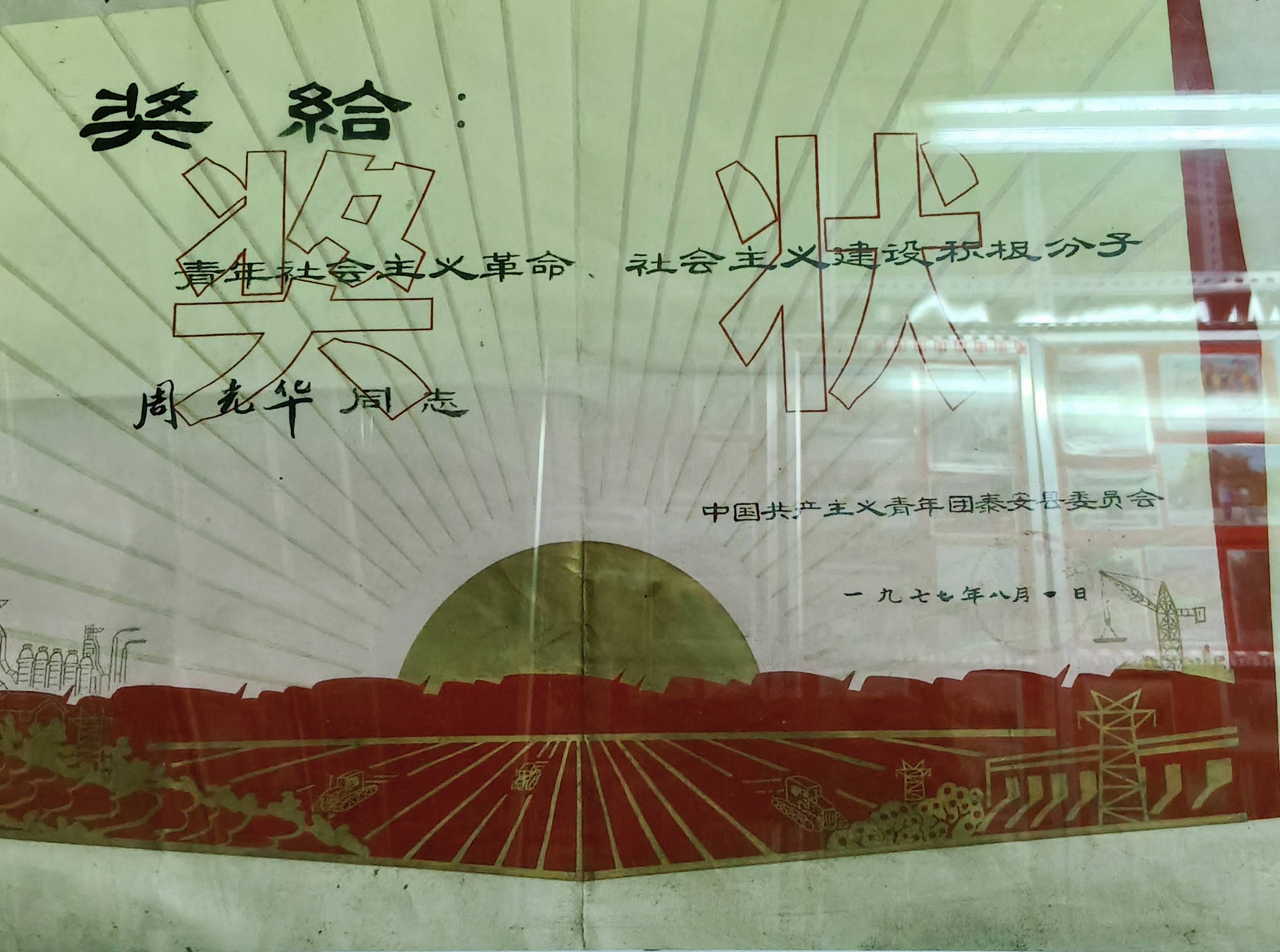

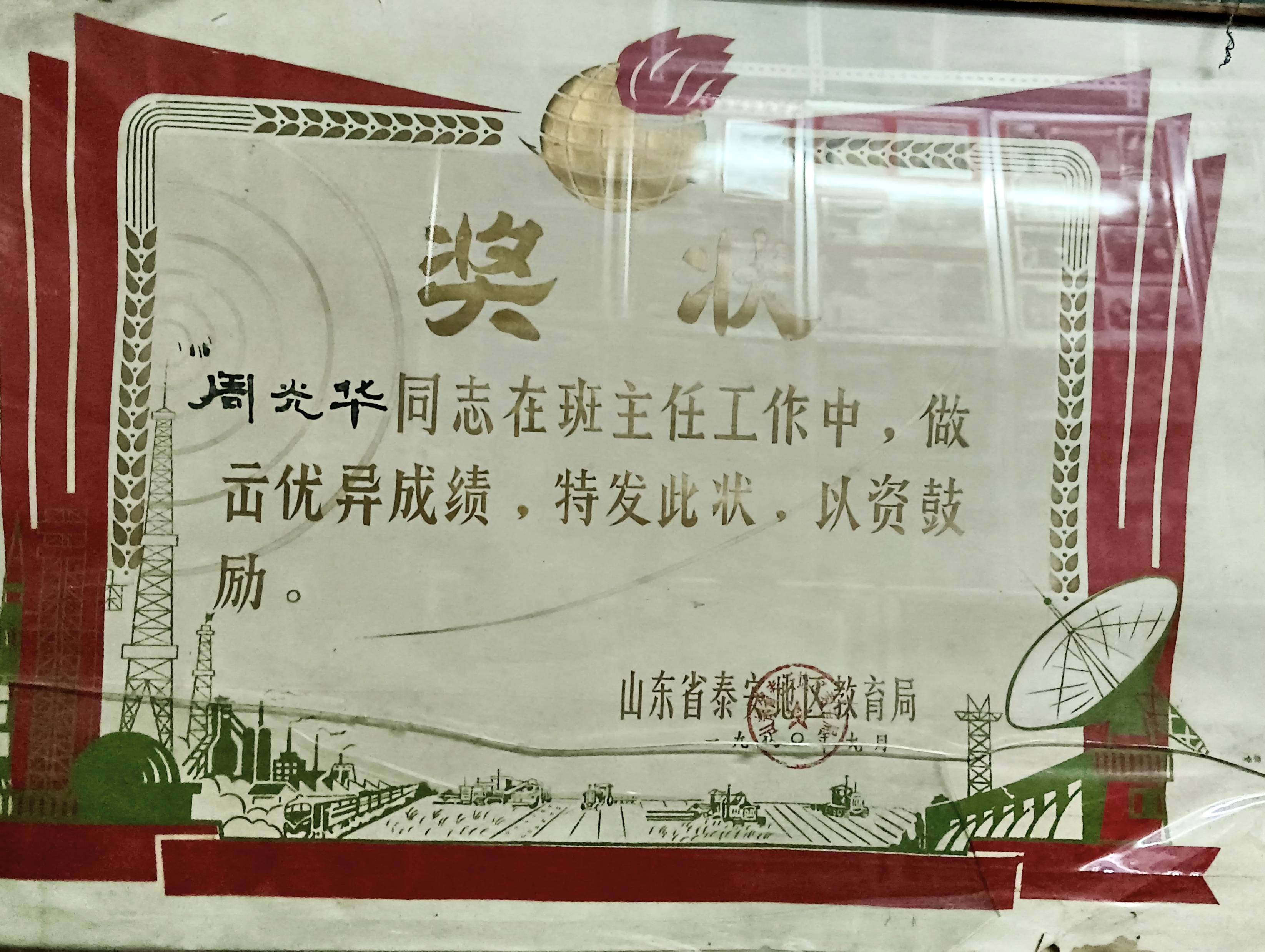

在泰安大汶口的周家院文化馆群中,一排装裱的老奖状静静陈列。玻璃镜面映着岁月痕迹,泛黄纸页上,“新长征突击手”“模范班主任”等字样却依旧醒目,落款处山东省教育厅、共青团相关机构的印章,将时光拉回激情燃烧的年代——这是周广华(部分奖状署“周光华”,为同一人不同书写或时代印记)在教育岗位、青年工作中留下的奋斗注脚。

上世纪七十年代,他在班主任岗位上“做出优异成绩”,获山东省泰安地区教育局表彰;秉持着时代信念,积极“参加教育革命实践”,被中共泰安县委、县革命委员会授予奖状;还因投身社会主义革命与建设,被共青团泰安县委评为“青年社会主义革命、社会主义建设积极分子”……这些荣誉,是特定时代下个人奋斗与集体价值的共振,更塑造了他“恪尽职守、传续责任”的精神底色。

如今,这份精神以另一种方式延续。从教育领域的深耕者,转变为周文化、周公思想与家谱文化的传承者,周广华将自家院落改造成周氏家谱工作室与图书家谱馆,收藏万余册书刊、两千多本谱版资料;联动河南、陕西等17省周氏宗亲编修家谱,让“不分高低贵贱,男女老少一律入谱”的理念融入新时代;更助力筹建全国首个“家谱非遗博物馆”,试图让家族文脉与家国情怀在当代土壤中深根发芽。

老奖状里的奋斗精神,如同一条隐秘的脉络,从青春岁月的教育热土,延伸至家文化传承的天地。那些关于责任、传承的信念,既在时代浪潮中铸就个人荣誉,也成为他如今守护家族根脉、弘扬中华家文化的精神源泉——就像奖状上印刻的工业、农业图景,当初的“建设热望”,正以“文化传承”的形式,续写着对家国的深情。

文脉寻踪:从史前文明到当代实践

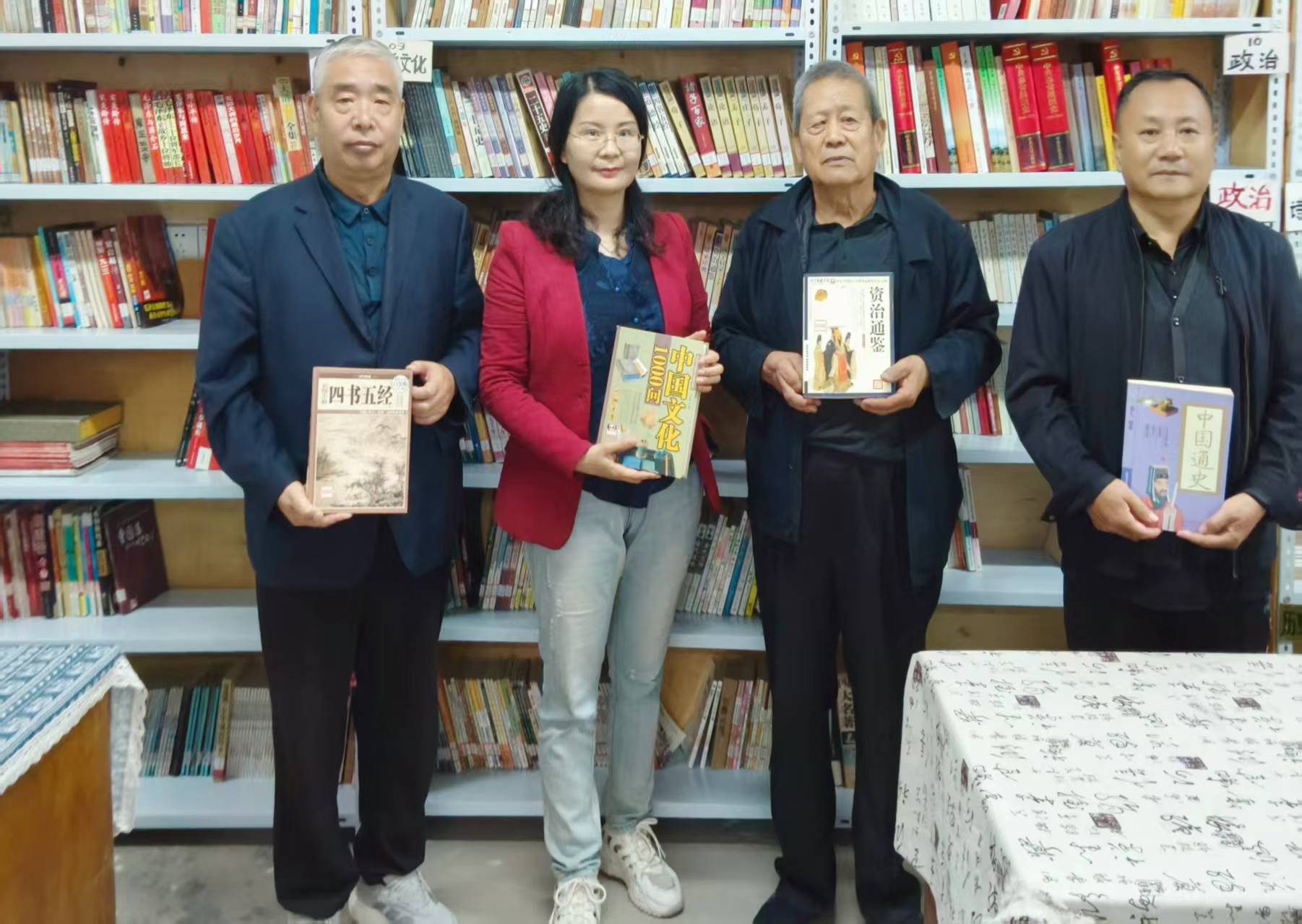

金秋十月,家庭文化专家、“为长者折枝”计划发起人王好凤与泰山国际品牌文化研究院组成的专家调研团队深入泰安大汶口镇。在这片孕育中华文明曙光的土地上,团队开启了“中华家文化探源、传承与民生实践”的深度调研;在前周村与周家院文化馆群,他们见证了家文化从史前萌芽到当代实践的完整脉络。

周家院文化馆群内,一部保存完好的周氏家谱,静静承载着这个家族七千年的文明传承密码。从元圣第76代起沿用的20字辈分,到1910年续延的“至德开宏运”,再到2009年新续的“炎黄文武公”,每一代字辈,都是中华文明薪火绵延的生动注脚。

对话实录:让家文化在新时代焕发生机

王好凤:周先生,您将自家院落改建为家谱工作室,还收藏了万余册文献,这份文化自觉着实令人敬佩。在现代化浪潮中,我们为何仍要如此执着于家谱文化的传承?

周广华:家谱从来不只是血脉脉络的记载,更是中华文明的重要载体。我们周氏家谱从元圣周公姬旦至今,89代脉络清晰;这份传承背后,始终贯穿着“末流不忘源,枝荣不忘本”的文化自觉。在编修新谱时,我们特别强调“不分高低贵贱,男女老少一律入谱”,就是要让传统文化与当代价值深度融合。

王好凤:听说您联系了全国17个省的周氏宗亲开展联谱,这个过程给您带来了怎样的启示?

周广华:每一次联谱,对我而言都是一次深刻的文化寻根。我发现,尽管各地风俗迥异,但对“礼乐传承、忠孝传家”的价值认同始终相通。我们正着手筹备全国首个“家谱非遗博物馆”,就是要搭建更广阔的宗亲文化平台,让散落各地的文明碎片重归一处。

王好凤:在文化馆群中,那些陈列其间的泛黄奖状尤其引人深思。从“新长征突击手”到文化传承者,这种身份转变背后,藏着怎样的心路历程?

周广华:(指向陈列的老奖状)这些奖状承载的不只是个人荣誉,更是一个时代的精神集体记忆。当年在教育岗位上获得的“模范班主任”称号,与现在从事的文化传承工作,本质上都是“传道授业解惑”——从前是向学生传授知识,如今是向世人传承文明,这份“传道”的精神,始终一脉相承。

王好凤:您认为,家文化传承在当代社会具有怎样的特殊意义?

周广华:家是最小国,国是千万家。在全球化背景下,这份清晰的文化根脉,能为个体注入强大的精神定力。我们传承的不只是家族记忆,更是中华民族的文化基因;当每个人都能在文明长河中找到自己清晰的坐标,才能真正读懂“家国天下”的深刻内涵。

薪火相传:文化传承的当代启示

这场跨越时空的对话中,文化传承的创新实践格外振奋人心。周广华不仅向社会开放了收藏的1.5万余册文献、2000余本谱版资料,更助力筹建大汶口民俗博物馆,让700余件文物走出“深闺”。如今,这里已成为中央电视台“艺术传承”栏目设立的“中国周公思想文化研究传承基地(山东·泰安)”工作室,以及泰山国际品牌文化研究院的研究基地。

从教育岗位的深耕者到文化传承的守护人,周广华的这份经历,恰恰印证了:文化传承既需代代相守的坚持,更需与时俱进的创新。那些老奖状中蕴含的“恪尽职守、传续责任”精神,正以崭新的形式,在文化传承的田野上持续生长,成为连接过去与未来、个人与家国的精神纽带。

在当下这个文明复兴的时代,每一次对传统文化的重新发现,都是对民族根脉的深层滋养。当这份千年家文化遇见当代创新实践,文明的薪火必将在新时代绽放更璀璨的光芒。