王好凤:《泰山名匾》纪春秋

2024-9-5 21:16 中生网核心提示: 在这部书中,作者以匾额作为切入点,展现其独特价值和历史底蕴。该书对泰山匾额进行全面梳理和系统研究的同时,为泰山文化的传承提供了一个全新的视角。

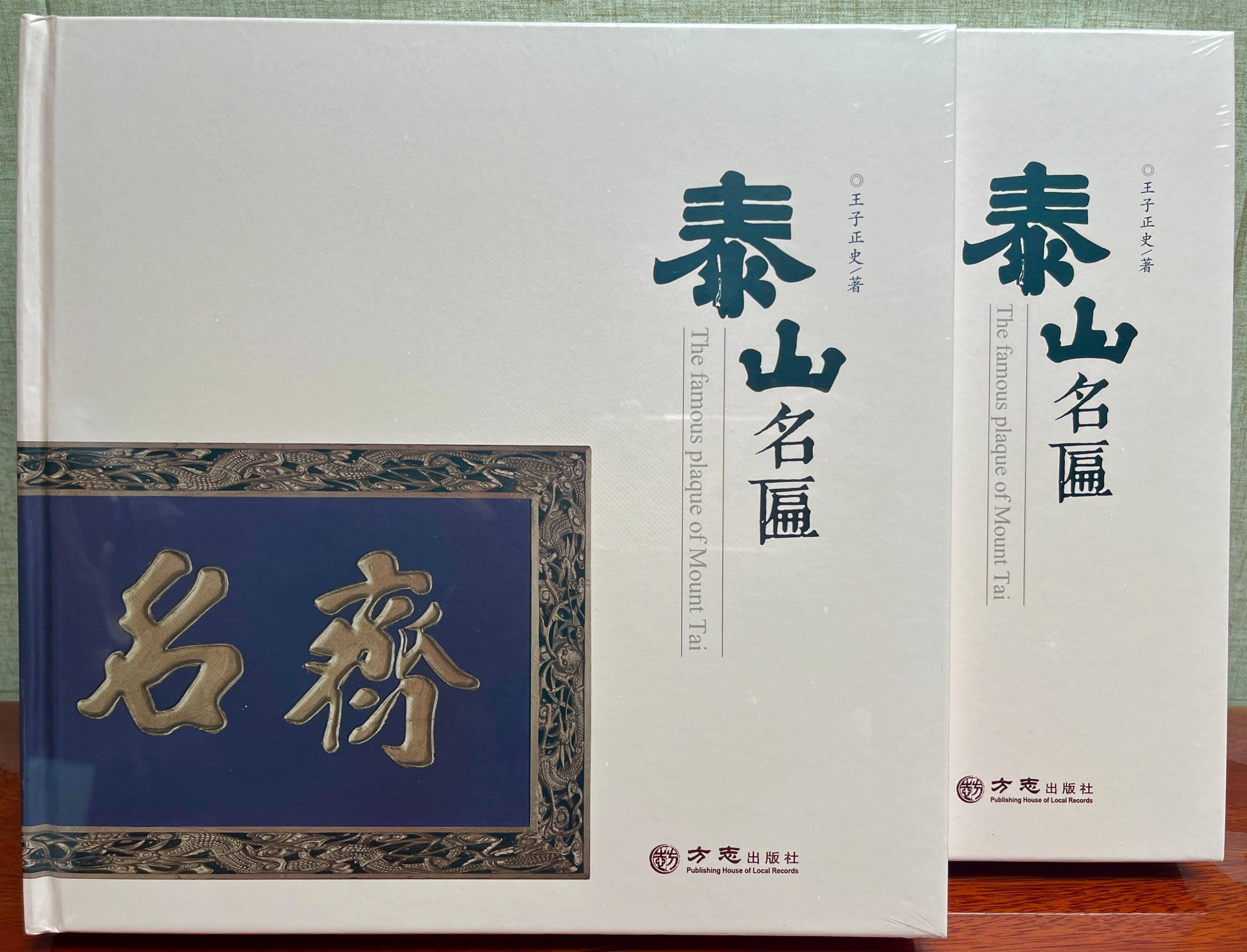

《泰山名匾》是一部集匾额研究、历史考证于一体的著作。在这部书中,作者以匾额作为切入点,展现其独特价值和历史底蕴。该书对泰山匾额进行全面梳理和系统研究的同时,为泰山文化的传承提供了一个全新的视角。总体来看,该书有以下三大特点。

其一,选题立意新

大量古建筑分布在泰山上下各处,每一处都有着不同形式、不同内容的匾额存在。或是明示建筑名称,或是传达帝王的圣训隆恩,或是文人墨客的唱酬题咏,或是香客信士的心虔志诚。这些匾额串联起泰山的人文古迹、历史脉络,凝聚成一幅恢弘写实的泰山全域图。

泰山匾额历史源起甚早,唐代《神宝寺碣》中有“自齐梁已来,不易题榜”语,所谓“题榜”,即匾额之别称,当中不乏帝王御笔、名家墨宝。北宋真宗建天贶殿,“慎择灵辰,揭之题榜”(《天贶殿碑》);金泰安太守姚建荣西溪建亭,“榜之曰‘萃美’”(《萃美亭记》);明代建红门阁,“方元焕书匾曰‘梯云’”(明《泰山志》卷二);清代于岱顶建乾坤亭,康熙帝“乃亲洒宸翰,题‘普照乾坤’四字,刊成匾额,建亭而悬其中”(清岳濬《圣祖御题匾额记碑》)。乾隆皇帝南巡题匾颇多,《东巡金石录》著录就有数十条。但自古至今尚无一部匾额专著来解读这些名匾,前代有关泰山的著作中,对匾额题写背景、社会功能、内容含义,均未有详细的阐释说明。《泰山名匾》一书的出版,刚好填补了泰山研究著作的一大空白。

其二,著录范围广

《泰山名匾》以系统、详实的资料为支撑,以图文并茂地介绍了“大泰山”区域内的匾额,范围包括岱庙、泰山中路、泰山西路、东御道、灵岩寺、五峰山、岱阴、岱阳下及周边地区的匾额。并且不局限于悬挂在建筑上方的木质横匾竖额,还囊括了山洞洞额、泉水泉额,拓展了匾额研究的边界。

如考证出岱顶“鲁班洞”的题刻年代,以及书写者徐希震到泰山游览的原因。再比如岱阴后石坞“古洞生天”石匾的首次著录,为历代泰山石刻书籍所不载,并关联到清康熙年间后石坞吕祖洞的重修情况。这些山洞宛如一处处天然的“石室”,而“洞额”也如同“石室”之匾额;在本书中对“洞额”的收录,成为研究匾额文化的新角度。同时,泉水文化亦是泰山文化中的一大特色,如岱阳“白鹤泉”、岱西“鉴我泉”、灵岩寺“卓锡泉”“甘露泉”等。这些名泉都位于名胜古迹、交通要道,以其甘洌的口感、充沛的形态,得到了名士高僧、文人墨客的渲染着墨,留下了丰富的历史故事和人物趣闻。

其三,史料价值高

泰山地区石刻、碑刻众多,但作为重要文化符号的匾额长期以来未引起史学界的研究关注。同时泰山具有“政治山”的属性,尤其是那些“御匾”,是历代帝王致祭泰山、阐述政治态度、彰显意识形态的显现符号。明代碧霞元君信仰兴起初始,受到一些官吏士人的激烈批评,称其为“淫祀”“凌驾岳帝”“乾坤倒置”“伤风败俗”,这样的声音到清朝初年愈演愈烈。清康熙二十三年(1684年),康熙皇帝亲自到碧霞祠致祭碧霞元君,并御题匾额“坤元叶德”悬于大殿之中,彰显了官方意识形态中对于碧霞元君民间信仰的高度认同。

清雍正九年(1731年),内务府掌院郎中丁皂保、营造司郎中赫达塞主持泰山整修工程。竣工后,雍正皇帝为碧霞祠御题“福绥海宇”匾额,表达了对前代政策的肯定与延续。到了乾隆皇帝执政时期,不仅在政治姿态上,更在心理上接受了元君崇拜。乾隆皇帝在位期间曾两次重修碧霞祠,还确立了在每年“四月十八”的碧霞元君圣诞日,派遣使者到泰山致祭碧霞元君的制度。并于清乾隆十三年(1748年)南巡驻跸泰安时,御题“赞化东皇”匾额悬于碧霞祠大殿之中。从清代康熙、雍正、乾隆三代帝王为碧霞祠所题写的匾额,可见碧霞元君信仰逐渐归于正统。

作者王子正史通过对中国第一历史档案馆、中国第二历史档案馆、台北故宫博物院馆藏档案调阅分析,甄辨出许多泰山御匾之古今变迁。如岱顶碧霞祠“福绥海宇”匾额在乾隆五年(1740年)火灾中被烧毁,乾隆十二年(1747年)为迎接来年乾隆皇帝南巡,山东巡抚阿里衮奏请重制该匾,并亲自前往泰山悬挂。这份藏于台北故宫的奏折,可以反映出“福绥海宇”匾额烧毁后重制的详细情况。然而在中国第一历史档案馆内,藏有一道嘉庆十九年(1814年)山东巡抚同兴《奏为查明泰山碧霞祠乾隆年间被火毁康熙年间赐额无存事》奏折,当中却记载匾额“当时赶紧请下,得以完整”。作者经过比对研究两岸分藏的奏折,判定出其中谬误,理清了历史脉络。

作者同时注重利用大量泰山游记、诗词、乡邦文献、碑文谱牒中所反应的史料信息。例如从唐代《神宝寺碣》碑文中确定了泰山匾额年代的最早上限,在金代《谷山玉泉寺敕牒碑》中梳理出匾额是作为朝廷“赐额制度”的最终体现。在泰城下旺清真寺内的清光绪《重修清真寺碑记》中,梳理到同治年间李氏族人捐修寺院后,重制赵国麟“清静乾坤”匾额的信息,解答了为何生活在康乾年间的赵国麟题匾却落款“同治十一年”的原因。在泰安石氏族谱中查询到泰山学派创始人石介后代集资重修泰城二贤祠,以及修造匾额楹联的详细过程。对于当代某些极具话题性的匾额,作者走访当年相关亲历者,采访到不为人知的种种细节。这些丰富详实的资料,将匾额背后的历史故事和文化内涵进行解读,揭示了匾额与建筑、政治、宗教、文化等方面的关联,并进行深入剖析。

毋庸置疑,《泰山名匾》是一部具有学术价值和文史价值的专著,为泰山文化的研究提供了新的角度和重要的参考资料。通过阅读这本书,读者可以更深入地了解泰山匾额的历史渊源和文化内涵,感受泰山文化的独特魅力。(王好凤,资深媒体人,《家庭周报》副社长)